5月12日是全国防灾减灾日,今年的主题是“人人讲安全、个个会应急——排查身边灾害隐患”。在东莞谢岗镇,有这样一支队伍,他们以山为志、以水为名,用专业技能填补应急救援的“最后一公里”。5月10日,记者专访了山水救援服务队队长赵柱钦,听他讲述这支民间救援力量的成长故事。

“70后”的公益初心

赵柱钦是队伍中为数不多的“70后”,也是谢岗镇个体工商户。谈起加入救援队的初衷,他回忆道:“2008年汶川地震时,看到电视里救援队员在废墟中争分夺秒,我就想,如果有一天自己也能救人该多好。”

2020年,赵柱钦通过严格训练,先后考取了心肺复苏、冲锋舟驾驶、水域救援等多项资质,开始参加应急救援工作。2024年,他筹备成立一支“家门口”的队伍——山水救援服务队,“谢岗有山有水,更需要本地化的救援力量。”他说。

山水救援服务队成立于2024年9月,现有志愿者130人、正式队员36人,其中8人持有国家应急救援员证书,35人具备院前急救资质,更不乏无人机操作员、绳索救援专家和冲锋舟驾驶员。队伍下设医疗保障组、水域搜救组和山岳搜救组,每月开展两次实战演练,与消防、医院等单位紧密联动。

深夜悬崖上的生命之光

“最难忘的是今年2月23日的银瓶山搜救。”赵柱钦描述,一名登山者夜间失联,队员们顶着寒风冷雨,在能见度不足5米的山崖间搜寻。“我们用绳索搭建保护站,无人机热成像反复扫描,从23日晚10点一直搜索到24日凌晨4点。”这样的案例并非孤例。队伍成立以来,已参与谢岗登山节、罗浮山助学骑行等大型活动保障,完成山岳搜救任务3次、水域救援2次。

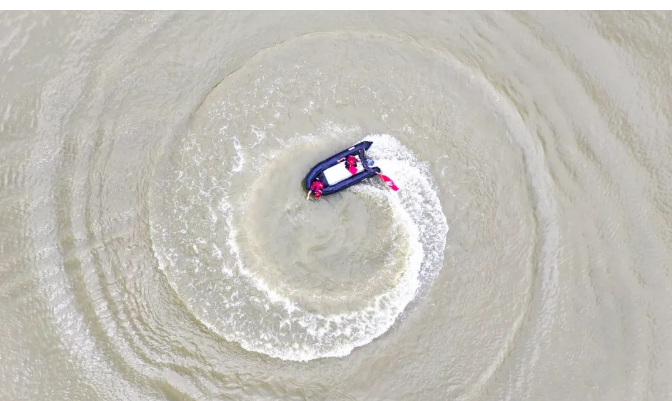

面对山高水险,队伍配备专业装备:3台AED除颤仪、2艘冲锋舟、40套浮力马甲,还有生命探测仪、潜水装备等。赵柱钦特别提到2023年引入的水上智能救生艇:“它能远程投送救生圈,在激流中比人力快3倍。”

半军事化管理的“民间铁军”

尽管所有装备均由队员自筹,运营资金来自内部捐款,但队伍管理毫不含糊。“出发前报备、任务中记录、归队后复盘,带队人拥有绝对指挥权。”赵柱钦说。

这种半军事化模式,让这支“杂牌军”蜕变为高效团队。2024年清溪银瓶山搜救中,他们与消防队员协同作战,成功定位坠崖游客,获应急管理部门点赞。

“我们的目标是成为官方救援体系的补充力量。”赵柱钦透露,队伍计划扩大培训范围,2025年将走进学校、社区开展防灾科普,与广东科技学院共建实训基地。对于未来,他目光坚定:“应急救援不能只靠热血,更需要科学化和专业化。哪怕多教会一个人逃生技能,就可能减少一场悲剧。”

5月10日,这支身着红色救援马甲的队伍又开始新一轮冲锋舟训练。他们的身影,正诠释着今年防灾减灾日最生动的注脚——人人守护安全,微光汇聚星河。

- 相关新闻