富无止境,对于乡村振兴而言,经济富兴、生活宽裕是基础,医疗教育是保障,精神富有、乡风文明才是内核。乡村振兴的目标不仅是“求富”,还要“富德并重”。

常平在实施乡村振兴战略的进程中,不断健全公共卫生服务体系,扩容优质教育资源,织密兜牢基本民生网底;加大公共文化服务供给,繁荣群众文化生活,挖掘丰富文化内涵,为乡村振兴注入源源不断的内生动能。

医疗服务全覆盖 民生福祉有保障

“看肾结石病居然只花了20多元。”日前,板石村的梁先生因肾绞痛到该村社区卫生服务站求诊。刚踏进大门,他就惊喜于站点升级改造后的变化:宽敞明亮、布局合理、功能齐全,让人心情舒畅。更让梁先生惊喜的是,原本100多元的医药费,经过社保结算后,只需要20多元。

梁先生表示,他们一家自从签订“家庭医生”协议后,看病费用越来越便宜。家中年迈的父母因患有慢性疾病,社区家庭医生还会定期上门为其检查身体。

民生稳,人心就稳,社会就稳。织密兜牢基本民生网底,关系到人民群众的获得感和幸福感,也彰显着一个城市的民生温度。近年来,常平紧紧锚定“基层民生坐标”,着力提升健康服务水平,健全公共卫生服务体系,加快推进卫生健康资源向基层延伸,努力呈上一份“人民至上”的时代答卷。

从2019年开始,镇卫生健康局加快构建“区域医疗中心”,深入推进“健康东莞”“健康常平”体系建设和基层卫生服务站标准化建设,对全镇“1个中心20个站点”进行重新规划布局和全面升级改造,进一步提升全镇基层卫生健康服务质量。

经过改造后,所有基层站点的实用面积得到有效提升,布局合理,设有全科诊室、抢救室、中医诊疗理疗室等,配备各类门诊医疗器械及药品,能为社区群众提供完善的医疗服务。

伴随医疗服务质量稳步提升的,是百姓医疗费用的不断下降。板石社区卫生服务站医师谭广荣介绍,社保政策规定,在社区门诊就诊的病人可享受医疗费用报销70%的待遇,且社区的所有药物均实行零差价销售。签订“家庭医生”协议的患者,还可在原来报销的基础上额外减免5%。一般的感冒发烧,医疗费用只需十几元,真正让百姓看得起病。

此外,社区家庭医生每个月还会对患有高血压、高血糖等疾病的患者进行定期上门随访,督促患者按时吃药,并进行健康宣讲。对于产后妇女,社区家庭医生还会上门提供产后护理、新生儿喂养指导等服务。

社区家庭医生的贴心服务得到群众的广泛认可。据统计,目前常平已成立49个家庭医师团队,约17.26万名市民签订“家庭医生”协议,签约率为44.3%。其中重点人群签约数约4.24万,签约率达71.46%。

教育扩容攻坚 在家门口接受优质教育

小升初电脑派位结束,常平第一小学的六年级女生小美得知自己抽中司马中学后,欣喜万分。小美家住司马,并且离司马中学非常近,因此能就近上学对她来说无疑是天大的喜讯。

与医疗保障一样,教育也是关系民生福祉的头等大事。近年来,常平不断加大教育投入,通过新建、改建、扩建等途径,让一所所现代化学校变得触手可及。2019年9月,常平两所新建的学校——司马中学和第三小学正式投入使用,有效解决了司马、九江水等村学生的上学问题。

镇教育管理中心主任钟远飞介绍,司马中学和第三小学可提供6300个优质学位,其中司马中学2700个,第三小学3600个。实验小学、第四小学扩建后也将增加24个教学班,共1200个学位。目前,常平正全力推进学前教育的扩容攻坚,加快民办板石丽园幼儿园转制和袁山贝幼儿园、塘角幼儿园扩班进度,从而将公办、普惠幼儿园在园幼儿占比提至50%和80%以上。

要办好教育,只提供优美安静的学习环境显然是不够的,教师的教学能力才是教学质量的关键。为强化教师队伍建设,常平每年划拨专项资金给学校,用于教师、教育管理干部培训,推动师资实现全面升级。

为进一步提升集团化办学品质,缩短校际之间的差距,2019年开始,常平还采用“名校+新校”的模式,推进集团化办学。通过总结振兴中学和第一小学的办学经验,以“振兴中学+司马中学”和“第一小学+第三小学”的结对模式,对新校进行多层次的互动指导、多形式的参与融合和多元化的评价考核,促进学校之间加强交流,实现共同发展,真正让每个孩子都能在家门口上好的学校,接受好的教育。

繁荣基层文化 激活乡村振兴一池春水

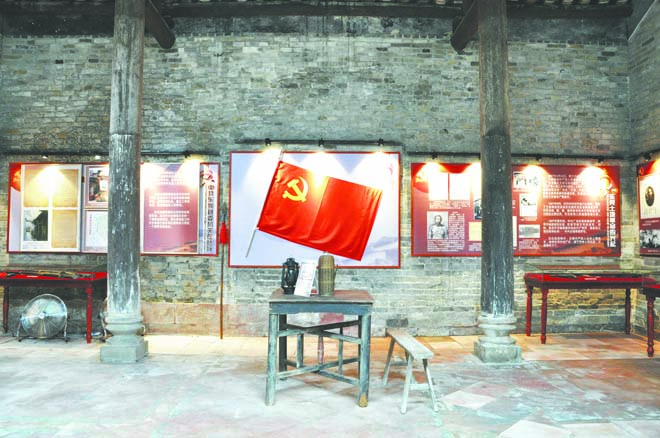

2018年10月,全镇32个村(社区)正式完成了基层综合性文化服务中心全覆盖建设;桥梓村将中共东莞县委机关旧址打造成东莞市党史教育、爱国主义和革命传统教育、研学旅游目的地;实验小学的《百年旱木龙课程》获评2019年非遗进校园之“我是小小传承人”十大示范性案例;板石小学、司马小学、桥梓小学先后荣膺“广东省楹联文化教育基地”……一个个真实的案例印证了常平在乡村文化振兴方面的不懈探索。

文化振兴是乡村振兴的铸魂工程。近年来,常平大力实施乡村文化培育工程,推动优质文化资源向乡村倾斜延伸,增强乡村现代文化气息,着力构建人文村居。

党的十九大报告指出,要“推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展”。这为乡村文化振兴指明了前进方向。

在实施乡村文化培育工程的进程中,常平深入挖掘本土优秀文化,一方面通过振兴地方楹联文化、戏剧文化,打造楹联、硬笔书法、小戏小品等文化品牌。另一方面充分利用旱木龙等非物质文化遗产项目,开展非遗项目进校园活动,鼓励传统项目的创新性发展和非遗文创产品的开发利用,形成了具有常平特色的文化体系。与此同时,常平不断加大对乡村历史名人、身边好人等优秀乡贤人物的挖掘、整理、展示和培育,推动孝敬文化、慈善文化、诚信文化、包容文化等新乡贤文化的传承与发展。

此外,常平还选定桥梓村、土塘村为试点,引进文艺协会和文艺工作者设立工作室,分别以书法文化和太极项目作为特色,努力打造“一村一特色”文化品牌。并通过东莞市文化馆常平分馆和木棆、桥梓、司马、土塘等4个“基层文化百村示范工程”示范村联动,将文化阵地从单一的场所扩展至基层,增加受惠面,实现公益培训普及化。

乡村文旅融合方兴未艾

“望得见山,看得见水,记得住乡愁。”这不仅是建设美丽乡村的美好愿景,也是乡村文化振兴中文旅融合发展的重要方向。

常平乡村文化旅游资源丰富,历史人文底蕴深厚。为深入推进乡村文旅融合,常平充分保留和深入挖掘宝贵的红色文化资源,不断加大对中共东莞县委机关旧址、李任之生平事迹陈列馆、李任之故居等红色革命遗址的保护利用,以文化为内涵、以旅游为外化,策划红色文化教育旅游路线,将上述红色旅游景点打造成市内各党支部、各中小学生开展党史教育、爱国主义和革命传统教育、研学旅游的目的地。

结合全域旅游的发展理念,常平还专门制定了《常平镇发展全域旅游打造文旅小镇实施方案》,明确将以国家4A级景区——隐贤山庄为中心,打造集聚型的旅游服务圈,推动特色民宿建设,为周边市、镇群众打造一个高品质的旅游目的地。同时,将通过发展“生态+文化”“古村落保护+生态旅游”“艺术+创意农业”“节庆+商贸”“文化旅游特色小镇”等模式,着力推出一批精品工程,全力打造“文旅小镇”。

粤公网安备 44190002000375号

粤公网安备 44190002000375号